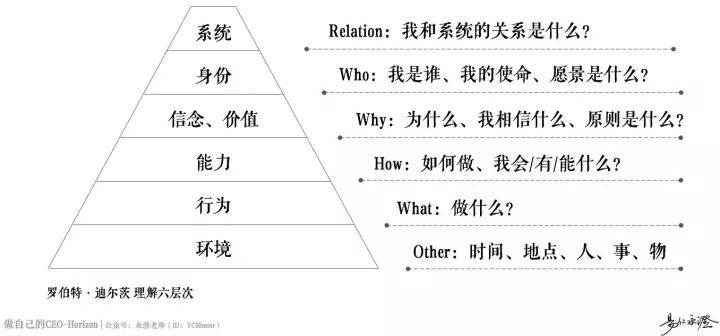

本部分内容是基于理解层次原理进行讨论,讨论的对象是理解层次的第一层:系统。

第一层主要关注的问题是:关系,即:我和系统之间的关系是什么?

分析本部分的基本思路是:先定义系统是什么,再分析自己和系统的关系。

一、系统是什么?

分析思路:

- 因为自己和系统的关系已知,即:提高单位时间内的个体平均价值;

- 先假设系统,然后用关系验证,直至自洽为止。

(一)假定系统是时间

因为我们讨论的是TMS,因此,“系统”应该是“时间”,假定:系统 = 时间。

下面进行一次验证:根据《TMS简介》中提到的TMS的目的,我们要利用TMS提高单位时间内的个体平均价值,也就是可以进行语义转换,形成这样的推论:

我们和系统(时间)互动的结果是平均价值提升。

这个推论是有问题的,它是无法通过逻辑三洽的,只要随便就能举出一个反例:很多人和时间互动的结果是得过且过,甚至是越来越不好了。因此,系统一定不是时间。

(二)假定系统是指标

根据《TMS简介》中提到的TMS的构建原理,我们是通过TMS提供的指标体系来发现问题,然后用解决问题、实现提升的思路来完成个人平均价值的提升。

因此,我们现在可以做出一个假设,系统 = 指标。指标是一个简写,指的是用时间来作为一种指标,或者被称为“时间指标”。

那么,我们再来进行一次校验,在我们和指标互动的过程中,我们和指标的关系是:

- 通过我们的实践,影响指标的变化;

- 指标的变化又反映出我们决策背后的假设;

- 通过对指标反映的假设分析和优化,提升单位时间内的平均价值。

看,这个逻辑就实现了自洽(因为那些得过且过、越来越不好的人,根本就不需要TMS,他们就不在TMS构建的考虑范围内了)。

因此,我们暂定系统就是时间指标,或者简称指标。(还是特别声明,这里的“系统”和“时间管理系统”表示的意义不同,这里表示的是“对象”的概念)

二、我们和系统的关系是什么?

在第一部分推导系统是什么的时候,我们已经谈到了自己和系统的关系,这里再进行强调。

我们和指标的关系是:

- 通过我们的实践,影响指标的变化;

- 指标的变化又反映出我们决策背后的假设;

- 通过对指标反映的假设分析和优化,提升单位时间内的平均价值。

可以将上述内容简化为这样的一句话,也就是问题的结论:

我和系统的关系是:我影响指标变化,指标变化反应我的决策问题,通过分析系统(对象),提升我的单位时间平均价值。

三、感受

TMS其实只是一个投影,真正的投射端是指标。也就是说,我们建立时间管理系统不是目的,真正的目的是形成一个可以给自己提供指标反馈的体系,用反馈的方式实现自我优化。

因为时间有“单向维度”的特性,并且,时间是持续发生的、每个时间中必然发生行为,所以,我们搭建一个可以持续产生指标的系统TMS,来帮助我们优化,这就是整个TMS系统构建的背后动机。

所以,可以形成一个推论:时间管理并不是提高时间使用效率,那样的时间管理其实很低维度;时间管理也并不是优化精力,来让自己在合适的时候做合适的事情。真正的时间管理,是建立一套指标反馈体系,用灵活和弹性的原则去优化假设、提高决策成功率,实现自身单位价值的提升。

ChangeLog

- 2018-02-15 更新内容 by 易仁永澄